Болота делятся на три основных типа:

I — заполненное торфом устойчивой консистенции, способным: сжиматься под воздействием внешней нагрузки, но не выдавливаться;

II — заполненное торфом неустойчивой консистенции, способным выдавливаться под воздействием внешней нагрузки;

III — заполненное илом и водой с торфяной коркой — сплавиной или без нее.

Насыпи отсыпают преимущественно из дренирующих грунтов.

На болотах I и II типов при отсутствии таких грунтов допускается возводить насыпи из пылеватых песков и легких супесей.

На болотах III типа пылеватые пески, легкие супеси и глинистые грунты разрешается укладывать только в верхнюю надземную часть насыпей.

Высоту насыпи из пылеватого песка и легкой супеси, сооружаемой в пределах осушенных или осушаемых болот, назначают 2 м и более над уровнем болота или над уровнем воды в водоотводных канавах.

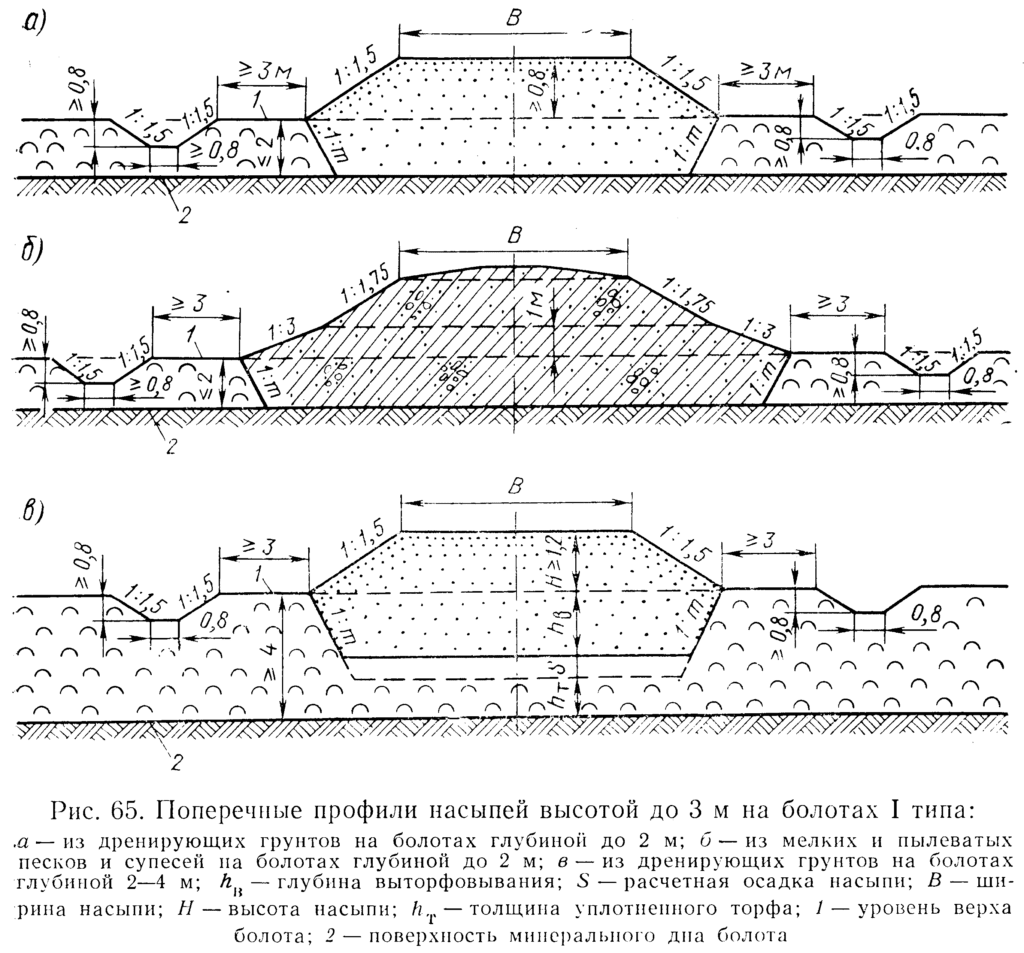

На болотах I типа при отсыпке насыпи до 3 м полностью или частично удаляют торф из основания и заменяют его минеральным грунтом. На болотах глубиной до 2 м торф удаляют полностью.

Для уменьшения упругих осадок пути на болотах I типа перед отсыпкой насыпи производят выторфовывание. Глубина выторфовывания в зависимости от высоты насыпи Н над поверхностью болота равна:

При H от 1,2 до 1,5 м — 2 м

» H » 1,6 » 2,0 » — 1,5 »

» H » 2,1 » 2,5 » — 1,0 »

На болотах глубиной более 2 м (рис. 65) торф удаляют частично. При этом глубину траншей для дорог I и II категорий назначают так, чтобы сумма величин высоты насыпи над поверхностью болота и глубины траншеи была не менее 3,5 м, для дорог III категории— не менее 3 м. Отношение общей высоты насыпи (включая высоту части, расположенной ниже поверхности болота, и величину расчетной осадки) к толщине уплотненного слоя торфа в основании насыпи должно быть не менее 2:1.

Крутизну откосов траншеи выторфовывания назначают от 1:0 до 1:0,5 в зависимости от способа производства работ. Например, при устройстве траншеи драглайном целесообразно крутизну откосов принимать 1:0, а при устройстве бульдозером— 1:0,5.

Объем земляных работ (при возведении насыпей без выторфовывания и с выторфовыванием) определяют с учетом осадки насыпи при сжатии основания земляного полотна.

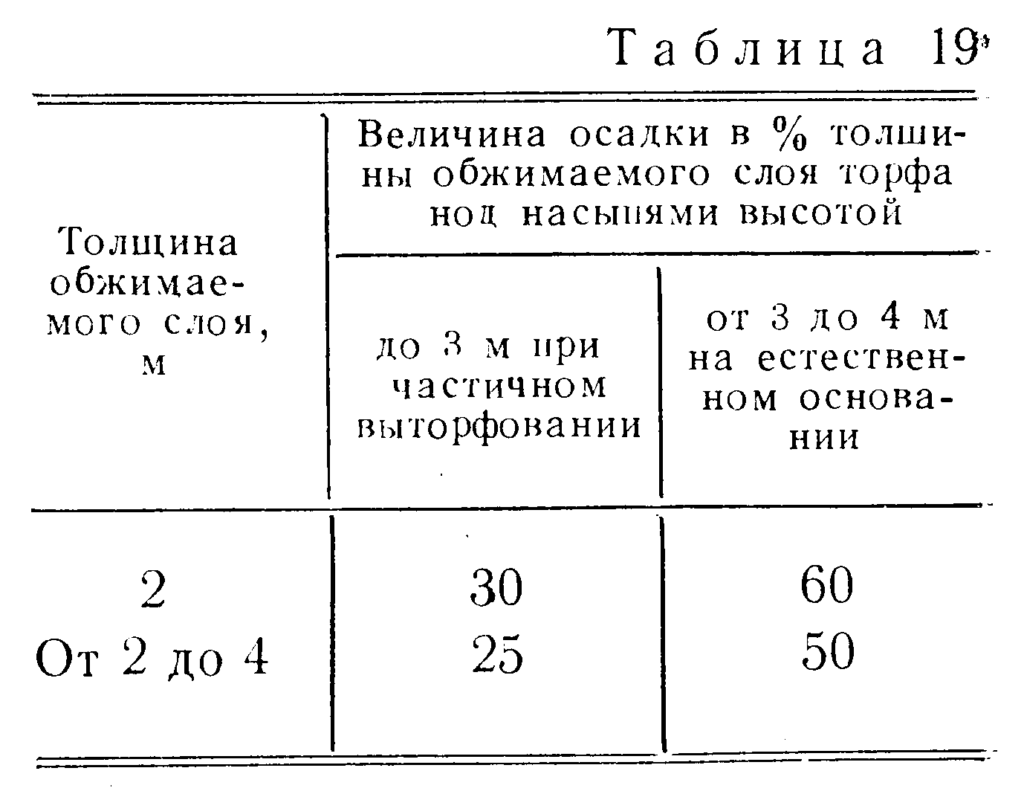

Величина осадки при рабочем проектировании определяется по результатам компрессионных испытаний болотных отложений. На стадии разработки технического проекта осадку определяют по нормам (табл. 19).

На слабых основаниях и возводимых с запасом на осадку ширина насыпи принимается с таким расчетом, чтобы после полной ее осадки были обеспечены проектные размеры.

Запас на осадку основания насыпей, возводимых из всех видов грунтов на слабых, мокрых основаниях и на болотах, предусматривается проектом. Если по условиям соблюдения руководящего уклона насыпь не может быть отсыпана с полным запасом на осадку, то принимают неполную величину осадки, при этом отклонение от руководящего уклона не должно превышать 2% и основная площадка должна быть соответственно уширена. Запас на осадку необходимо уточнять перед, укладкой рельсового пути. Для этого бурят насыпь до естественной поверхности основания.

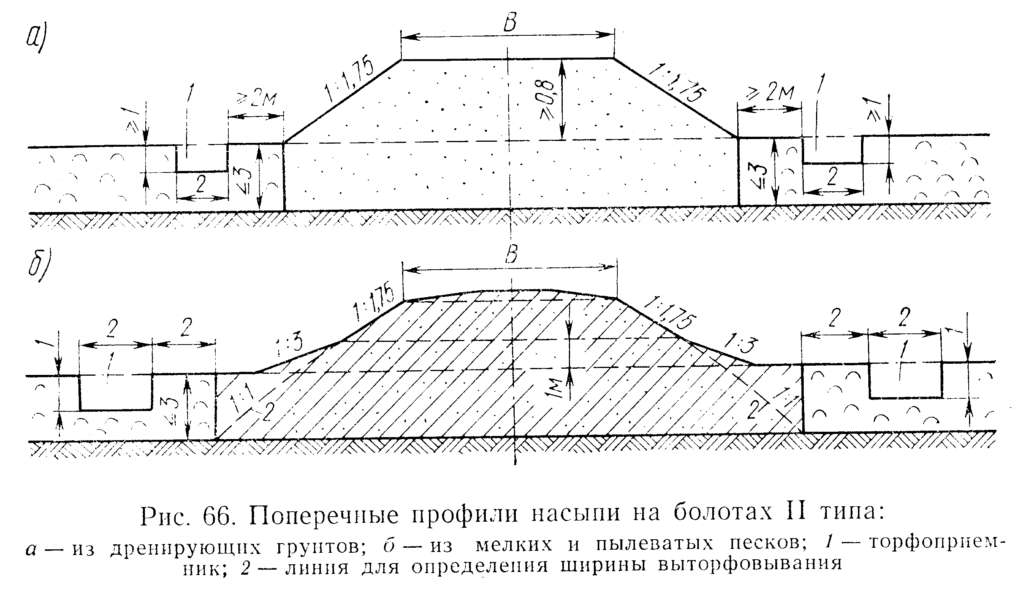

На болотах II типа насыпи проектируют независимо от их высоты, с расчетом полного удаления торфа устойчивой консистенции и посадки насыпи на минеральное дно болота (рис. 66). Глубина канав-торфоприемников должна быть равна толщине растительно-корневого покрова, но не менее 1 м.

На болотах III типа насыпь должна основываться на минеральном дне болота на сплавине или без нее. Если сплавина не удаляется, то высота насыпи над ней должна быть не менее 3 м.

Возведение насыпи на болотах включает следующие процессы: осушение болота (если это предусмотрено проектом); подготовку основания; отсыпку нижней части насыпи, находящейся ниже уровня болота, отсыпку верхней части. В подготовку основания входят устройство траншей (выторфовывание), разрыхление растительно- корневого покрова болот, устройство канав-торфоприемников, водоотводных канав и др. Срок подготовки основания под насыпь необходимо согласовывать со сроками выполнения работ по возведению самой насыпи. Разрывы по времени между этими видами работ должны быть минимальными.

Для рытья траншей глубиной до 4 м в зависимости от типа болот, глубины, состояния торфа и других местных условий применяют экскаваторы-драглайны с ковшами емкостью 0,35—0,8 м3.

На болотах насыпи отсыпают преимущественно автомобилями- самосвалами. При значительной (свыше 10 км) дальности возки дренирующего грунта его доставляют поездной возкой. Иногда при дальности возки грунта до 3 км насыпи возводят самоходными скреперами (если позволяют условия). Возведение насыпей автомобилями-самосвалами и поездной возкой осуществляют круглогодично. Особенно эффективны эти способы зимой при возведении насыпей на обводненных болотах.

Для возведения насыпей на болотах целесообразны машины, обладающие повышенной проходимостью, например экскаваторы, бульдозеры, гусеничные тягачи на уширенно-удлиненном ходу.

На болотах с недостаточной несущей способностью подготовку основания, если возможно, следует осуществлять зимой. Летом для передвижения экскаваторов на обычном гусеничном ходу подкладывают переносные щиты.

Траншеи глубиной до 4 м разрабатывают драглайнами Э-652 с ковшом ЦНИИС емкостью 0,8 м3. Торф из траншеи вынимают экскаватором, затем бульдозером его перемещают и разравнивают слоем толщиной 0,5 м.

Траншеи разрабатывают в зависимости от ее ширины торцовым или боковым забоем за одну или несколько проходок драглайна. Торцовый забой применяют в том случае, если не требуется предварительное устройство водоотводных капав. Драглайном типа Э-652 со стрелой длиной 13 м при одной проходке отрывают траншеи шириной до 12 м и глубиной до 2,5 м.

При устройстве траншеи по схеме с торцовым забоем экскаватор, перемещаясь вдоль по оси траншеи, разрабатывает ее на полный профиль и укладывает торф в два отвала по обе стороны траншеи. Выполнение работ по этой схеме позволяет снизить стоимость и трудоемкость разработки торфа за счет уменьшения углов поворота стрелы экскаватора. При разработке траншеи по схеме с боковым забоем экскаватор перемещается рядом с бровкой разрабатываемой траншеи и укладывает грунт в один отвал.

Производительность комплекта машин, состоящего из драглайна типа Э-652 и бульдозера, в среднем равна 340 м3/смену.

Траншеи глубиной до 1 м на сухих болотах с подстилающими плотными грунтами и шириной основания насыпи 12 м и более и крутизной откосов траншеи до 1:3,5 эффективно разрабатывать бульдозерами на уширенном гусеничном ходу с отвалами совкового типа.

Бульдозеры выторфовывают грунт поперечными проходками, торф перемещают за пределы размещения водоотводных канав и разравнивают слоем толщиной до 0,5 м. Водоотводные канавы устраивают вслед за выторфовыванием.

Для устройства торфоприемников на болтах II типа, а также для разрыхления растительного корневого покрова используют драглайны.

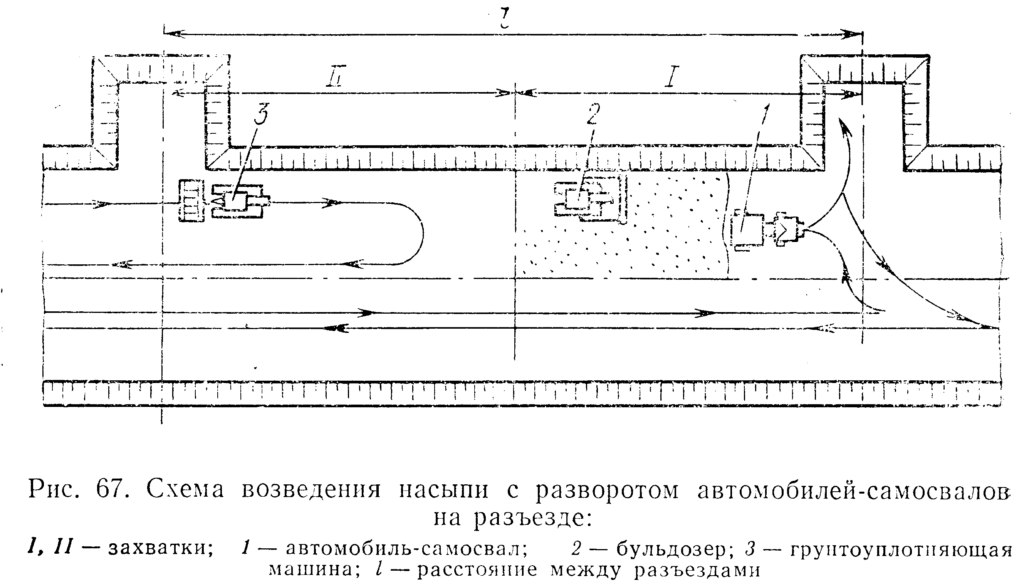

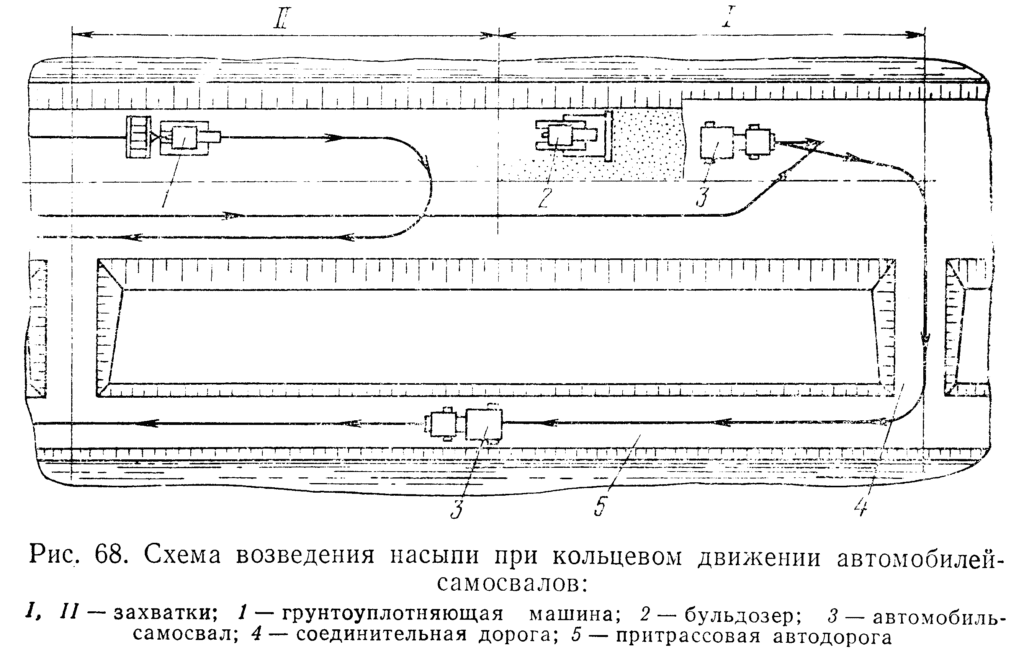

При возведении насыпей автомобилями-самосвалами рекомендуется схема с разворотом их на насыпи без устройства разъездов или с использованием разъездов (рис. 67), а также схема с кольцевым движением (рис. 68). Траншеи выторфовывания засыпаются «с головы» на всю ширину и высоту плюс 0,5 м над болотом.

На болотах II типа для ускорения посадки насыпи на минеральное дно головная часть ее должна отсыпаться с небольшим опережением.

Технологическая схема отсыпки слоев с разворотом автомобилей-самосвалов на насыпи при устройстве разъездов целесообразна в том случае, если ширина отсыпаемого слоя не превышает 11 м. По этой схеме каждый слой насыпи делят по ширине на две полосы, а по длине — на две захватки.

Автомобили-самосвалы, двигаясь по одной полосе насыпи, разгружают грунт на другую. После разгрузки грунта на захватке автомобили доезжают до разъезда, разворачиваются и снова возвращаются для загрузки. Сразу же за отсыпкой на захватке I грунт разравнивают бульдозером, а на захватке II уплотняют грунтоуплотняющей машиной. После окончания отсыпки и уплотнения грунта на одной полосе на участке между разъездами по ней открывают движение автомобилей-самосвалов, а грунт отсыпают на другой полосе слоя.

Ширина площадки разъезда 5 м; расстояния между разъездами 80—200 м в зависимости от высоты насыпи.

Если вблизи трассы параллельно ей расположена автомобильная дорога, то рекомендуется кольцевая схема движения, по которой автомобили-самосвалы после разгрузки грунта на насыпи переедут на временную автомобильную дорогу для движения в порожнем направлении.

Эта технологическая схема предусматривает разделение слоев в продольном направлении на две части по ширине и работу двумя захватками.

В заболоченных районах, где отсутствуют местные песчаные карьеры, можно применить одну из следующих трех технологических схем возведения земляного полотна на болотах с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта. Эти схемы получили широкое распространение при строительстве железной дороги Тюмень — Тобольск — Сургут — Уренгой.

По I схеме насыпь отсыпают автомобилями-самосвалами с экскаваторной погрузкой в перегрузочном («блуждающем») карьере, куда грунт доставляется железнодорожным транспортом—рабочими поездами с вагонами из думпкаров с основного песчаного карьера. По мере отсыпки насыпи перегрузочный («блуждающий») карьер перемещается в «голову» отсыпки с таким расчетом, чтобы дальность автомобильной возки не превышала 5—7 км.

По II схеме («двухэтапной») на первом этапе насыпь отсыпают из местных грунтов «по пониженному профилю» («тропе»). На втором этапе насыпь досыпают до проектных отметок из песчаных карьеров поездной возкой — рабочими поездами с вагонами из думпкаров пли хопперов-дозаторов.

По III схеме устраивают «тропу» на некотором расстоянии от основной трассы. На «тропе» укладывают временный железнодорожный путь из старогодных рельсов. Расстояние временного пути зависит от высоты и типа основания проектной насыпи и обычно составляет 5—10 м. На этот путь подают рабочие поезда с песчаным грунтом. После выгрузки из думпкаров грунт послойно перемещают бульдозерами в проектную насыпь и уплотняют. Завершив возведение насыпи до проектных отметок, временный (инвентарный) путь разбирают и используют в другом месте.

Рассмотренные схемы возведения насыпей имеют свои преимущества и недостатки, но все они обеспечивают сооружение доброкачественного полотна из песчаных грунтов, доставляемых из карьеров поездной возкой. Однако высокая трудоемкость и стоимость сооружения земляного полотна по этим технологическим схемам ограничивает их применение. В каждом отдельном случае требуется технико-экономическое обоснование.