Человек возвещает миру о своем появлении криком; вспышка света, шлепок сопровождают его вступление в мир ощущений. Исходный материал науки — наш опыт познания реального мира, т. е. мира, который есть, а не того, который мог бы быть. Приобретенный первичный опыт каким-то образом упорядочивается в мозгу человека, и именно этот порядок составляет содержание науки. Разнообразные явления природы человек оценивает с точки зрения так называемого здравого смысла, который используется им каждодневно и опирается на определенные предположения относительно окружающего его внешнего мира. Некоторые из них, по-видимому, одинаковы и для людей, и для животных. Другие более специфические. Мы принимаем их, как правило, бессознательно, так как некоторые из них настолько глубоко запрятаны, что мы сами не всегда подозреваем об их существовании.

Главное из этих предположений — вера, что мир вне нас, вне нашего сознания реально существует. Эта вера настолько очевидна, что ее разделяют практически все, за исключением животных, находящихся на наинизшей стадии процесса эволюции, и некоторых философов (их место в этом процессе указать затруднительно). Возможно, новорожденный не знает, что такие ощущения, как ощущения света, звука, прикосновения, запаха и вкуса, которые он испытывает, порождаются предметами, находящимися за пределами его сознания. Возможно, он не знает, где кончается он сам и начинается что-то другое. Когда он впервые осознает, что часто повторяющееся сочетание ощущений связано с другим лицом — матерью, ребенок совершает открытие, которому нет равного. Тем не менее каждый из нас, кто рос и развивался, совершил в свое время — это открытие.

То, что мы называем стулом, есть понятие, образованное единством наших ощущений: зрительными образами, осязанием и ощущением поддержки, которое мы испытываем, когда садимся. Мы просто верим, что все эти ощущения происходят от действия одного и того же предмета — стула. Нет никаких других доказательств его существования. Мы могли бы испытать те же ощущения во сне или во время галлюцинаций. Мы предполагаем существование какого-нибудь предмета (электрона, стула или нейтрино) для объединения разнообразных данных такого рода опыта. Возможно, что это наиболее простое, но в то же время и наиболее важное из всех предположений, которые мы делаем.

Не всегда легко выделить какой-то один предмет как источник различных ощущений. Долгое время люди думали, что утренняя и вечерняя звезды: —разные небесные тела. Вероятно, впервые их отождествили как планету Венера только астрономы древнего Вавилона. Западные альпинисты рассказывали о том, как были удивлены их проводники шерпы, когда тем сообщили, что пики различной формы, которые они видели в течение всей своей жизни из разных мест, являются просто различными проекциями одной и той же горы.

«Поднявшись в долину, мы увидели в конце нее линию основного водораздела. Я сразу же узнал вершины и перевалы, так хорошо знакомые нам со стороны Ронгбука (с севера): Пумори, Лингтрен, Лхо Ла, пик Северный и западное плечо Джомолунгмы. Удивительно, что Ангтаркай, который, как и я, хорошо знал эти горы с противоположной стороны и провел многие годы детства в этой долине, пригоняя сюда стада яков, никогда не считал их одними и теми же; он не узнал их и сейчас, пока я не назвал ему каждую вершину».

Ребенок довольно быстро усваивает, что его ожидает, если он испытывает те или иные ощущения (к неудовольствию слишком усердных родителей). Обычно ему достаточно обжечься один раз, чтобы понять, что пальцы следует держать подальше от огня. Нетрудно догадаться, почему ребенок непроизвольно верит, что в мире существует определенный порядок. Животные, которые способны уяснить, что в мире повторяются одни и те же ситуации, выживают гораздо чаще, чем те, которые не могут или не желают понять это. «Животное-философ», рассуждающее: «тигр съел моего брата, но из этого вовсе не следует, что он съест и меня (если ему представится такой случай)», скорее всего, окажется в желудке следующего голодного тигра. Таким образом, оценка мира оказывается связанной стансами выжить. Те, кому удается приспособиться к мировому порядку (точно так же, как привыкают к определенной температуре, влажности и другим условиям окружающей среды), выживают чаще.

Мы все разделяем веру — будем называть ее инстинктивной, — что в мире существует определенный порядок. Однако эту веру мы воспринимаем по-разному, и именно этим люди различаются между собой, а животные так сильно отличаются от людей. Человеческое мышление (согласно Пирсу, это активность, которая возникает, когда мозг ощущает неудовлетворенность, и исчезает, когда эта неудовлетворенность проходит) развивалось по разным направлениям, иногда плодотворным, а иногда нет. Что касается мозга животного, то в нем, как нам кажется, образуются по меньшей мере простые ассоциации: если животное обожгло лапу о раскаленный уголь, то в следующий раз оно не прикоснется к нему. Если каждый раз перед кормлением включать звонок, то через некоторое время у животного можно будет вызывать выделение слюны по звонку. Мы не знаем, способны ли животные на большее, но, нисколько не умаляя их достоинств, мы все же можем допустить такое состояние их ума, при котором никогда не возникают какие-либо вопросы.

Человек же, хотя и является обыкновенным двуногим без оперения, не желает, как правило, оставаться в таком пассивном состоянии. Демоны, духи, рок, механистические законы природы — чего только не придумывалось для «объяснения» взаимосвязи между событиями. Часто с появлением какого-нибудь объяснения люди начинали путать его с реально наблюдаемыми событиями. Вера, которая постоянно внушается, приобретает самостоятельную жизнь. К сожалению, люди смертны, но их идеи и предрассудки живут веками, и, если последние затрагивают наши чувства, бывает чрезвычайно трудно отличить то, что мы видим, от того, что мы желаем видеть.

Кажется, что понять мир несложно, но это требует и особого восприятия, которое приобретается лишь с годами, и вместе с тем непосредственности, свойственной ребенку. Например, ребенок включает телевизор и видит на экране движущиеся картинки. В этом для него нет ничего необычного; он удивится, разве только если экран не засветится после нажатия кнопки. Для детского ума все связи и корреляции равнозначны, так как ребенок не обладает врожденным опытом. Для него нажатие кнопки и последующее появление изображения ничуть не примечательнее, чем звучание голоса после открытия рта.

Если и существует так называемый научный метод, то в качестве одного из своих элементов он обязательно должен содержать непосредственность и непредвзятость — живой интерес, умение и страстное желание видеть мир таким, как он есть, желание, которое обуревало Декарта, когда он сравнивал свою библиотеку с препарируемым теленком, Галилея, когда он разглядывал небо в свой телескоп, или Аристотеля, наблюдавшего за пчелами:

«Существует тип шмелей, которые сооружают на камнях или подобных предметах конусообразные гнезда из глины, предварительно смачивая ее чем-то, напоминающим слюну. И это гнездо, или улей, оказывается настолько прочным и твердым, что его трудно сломать даже острой палкой. В нем насекомые откладывают свои яйца, из которых образуются белые личинки, закутанные в черные оболочки. Помимо оболочек здесь имеются соты из воска, имеющего более желтоватый оттенок, чем сотовый воск пчел».

Далее, этот научный метод подразумевает стремление ученого постоянно сравнивать свои теоретические выводы с наблюдаемыми фактами. Потому что, как говорит Аристотель, критикуя, вероятно, одного из своих более известных наставников:

«Отсутствие опыта ограничивает наши возможности дать общую оценку фактов. Следовательно, те, кто в своей деятельности тесно связан с природой и ее явлениями, становятся все более способными взять в качестве основ своих теорий такие, принципы, которые допускают широкое и последовательное развитие; те же, кто из-за привязанности своей к отвлеченным дискуссиям пренебрегают опытными фактами, часто выдвигают слишком поспешные выводы на основании единичных наблюдений.

Тем не менее видеть мир таким, какой он есть, часто бывает очень трудно, если сильно какое-нибудь убеждение (а мы живем в мире, где не ощущается недостаток укоренившихся предрассудков). Так называемый «человек науки» должен поэтому развивать в себе ту объективность, которая выделяла бы его среди других людей и позволяла бы ему, подобно художнику, быть истинным наблюдателем. Дженнер, открывший вакцину против оспы, выхватил из бесчисленного множества мнений и предрассудков один только факт, что женщины-доярки не подвержены этой болезни. Он должен был обладать глазом художника, способным выделить самое существенное из множества разрозненных фактов. Говорят, когда Фалес сообщил жителям Милета, что Солнце и звезды состоят из огня, они смотрели на него с ужасом, так как всегда почитали эти небесные тела за богов. И когда Галилей сказал, что на Солнце имеются темные пятна, а у Юпитера есть спутники, некоторые из его современников даже не пожелали взглянуть в телескоп, чтобы убедиться в этом. Галилей писал Кеплеру: «Что делать — смеяться или плакать?» В этом отношении лик науки суров. В нем должен отражаться мир без всяких иллюзий, подобно тому, как в величайших произведениях искусства отражается без всяких прикрас мир человеческих переживаний и жизненного опыта.

Эта потребность в достоверных наблюдениях, из которых, как из сырья, мы строим наше представление о мире, заставила ученых уединиться в своих лабораториях и создала среди широкой публики образ человека в белом халате. Лаборатория — это место, где можно провести некоторые наблюдения с большей точностью и с меньшими помехами, чем на улице. Может создаться впечатление, что показание прибора объективно и не зависит от наблюдателя, но для этого необходимо еще, чтобы глаз наблюдателя и разум исследователя были объективны сами по себе. Иногда случается, что слабое дрожание стрелки прибора вызывает у ученого, чьи теория, карьера и репутация поставлены на карту, такую бурю эмоций, что она приводит к забвению объективности.

Человек, пытающийся рукой измерить температуру воды, не всегда в состоянии оценить ее точно. Если же измерения проводятся прибором, он может определить температуру более аккуратно. В любом из этих двух случаев человек может ошибиться, однако из опыта он знает, что измерение температуры с помощью хорошего прибора оказывается, как правило, более точным, чем измерение рукой. Мы можем грубо отсчитывать время по ударам нашего пульса, как это когда-то делал Галилей. Однако точность такого метода ограниченна, и мы можем увеличить ее, используя маятник, обычные часы или современные квантовые часы, ход которых стабилизирован колебаниями водородных атомов и которые ошибаются всего лишь на 1 с за 100 000 лет.

Измерения нужны для науки по нескольким причинам. Первая — уже отмеченное нами стремление ученых отделить наблюдаемые факты от предубеждений; этого можно добиться, например, применением приборов, т. е. неодушевленных механизмов. Следует, однако, всегда помнить, что человеческий глаз часто способен провести такое разделение не хуже любого прибора. Вторая причина — вполне понятное желание осуществить измерения более точные, чем измерения при помощи наших органов чувств. И наконец, третья причина связана с полезностью таких измерений, которые могут быть повторены в других местах другими людьми; этому часто помогают различные приборы, точно скопировать которые не представляет большого труда. Таким образом, если мы говорим, что в науке взвешивают и измеряют, то мы имеем в виду, что ученые стараются познать мир таким, какой он есть, т. е. проводить точные исследования, которые можно повторить в любом другом месте земного шара, если создать сходные условия.

Однако простое собрание фактов без всякой системы напоминает беспорядочный библиографический кабинет, словарь случайных слов или тот скучный и бесполезный каталог, который иногда путают с наукой. Что же в самом экспериментальном материале свидетельствует о существовании закономерностей? Что создает ту уверенность, которая заставила Кеплера в течение многих лет вычислять и пересчитывать орбиты планет или вынудила Галилея потратить всю свою жизнь на разрешение проблемы движения? У нас нет никакой гарантии (и это по существу не удивительно) того, что мы обязательно обнаружим какие-нибудь взаимосвязи вроде тех, которые удалось установить между вращением Луны на своей орбите и движением брошенного вблизи земной поверхности тела. Что же тогда заставляет нас верить, что раскрытые нами закономерности окажутся проще, чем сами наблюдаемые явления, а символы, которые мы пишем на бумаге, позволят не только познавать, но и преобразовывать мир?

В письменности всегда содержится некоторая доля тайны, а во времена, когда она еще не стала общедоступной, сам акт писания считался волшебством. Чтобы постичь таинство рун (письменности), древнегерманскому богу Вотану, как и многим современным исследователям, пришлось преодолеть мучительные страдания. Греческая Ode (ода), английская Rune (руна) и германская Lied (песнь) первоначально звучали, как волшебное заклинание. Комедийный (comic-strip) супермен поражал своих врагов, произнося соответствующую фразу; другой умножал свои силы с помощью слова «Сезам». В некоторых наиболее примитивных магиях можно обнаружить попытки приписать числам мистические свойства, уверенность в том, что соотношения между символами равнозначны соотношениям между предметами в реальном мире и что манипулирование этими символами дает власть над упрямой природой.

До нас дошло древнеегипетское «Заклинание для получения разрешения на переправу», взятое из «Книги мертвых», которая основана на «Текстах пирамид». Профессор Нойгебауэр пишет:

«Больной король пытается убедить перевозчика разрешить ему пересечь канал «нижнего мира», чтобы попасть на Восточную сторону. Но перевозчик возражает: «Тот великий бог (на другой стороне) спросит: Ты привез мне человека, который не может пересчитать свои пальцы?» Но больной король оказывается большим «колдуном» и цитирует стих, содержащий перечень его десяти пальцев, тем самым удовлетворяя всем требованиям перевозчика.

Мне кажется очевидным, что мы имеем дело с таким уровнем развития цивилизации, когда умение пересчитать свои пальцы считалось большим достижением мистического характера, сходным с умением написать имя бога. Эта связь между числами (и их названиями) и магией сохранялась в течение веков, и она содержится в философиях Пифагора и Платона, в каббалистике и других разновидностях религиозного мистицизма».

В философии пифагорейцев, возникшей под влиянием мистики Востока, можно найти, вероятно, первое упоминание той идеи, которая со временем стала лейтмотивом всей физики, а именно, что закономерности реального мира каким-то образом связаны с закономерностями и соотношениями между числами.

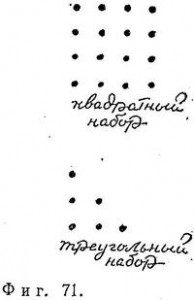

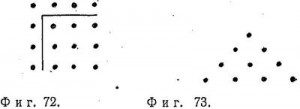

Мы знаем, что в шестом веке до новой эры, когда пифагорейская школа процветала, числа как таковые не были еще известны. Соотношения между числами изучались с помощью камешков или точек на песке. Эти камешки или точки можно было сгруппировать в различные конфигурации. В частности, изучались квадратные и треугольные построения (фиг. 71); вероятно, именно благодаря этим построениям стали известны соотношения между сторонами квадратов и треугольников. Например, изучение двух квадратных построений 4х4 и 3×3 (фиг. 72) может привести к следующей формуле:

4×4—ЗхЗ = 2х4—1,

которая записывается в обобщенном виде (полученном гораздо позже) как:

nхn—(n—1)x(n—1) = 2n—1.

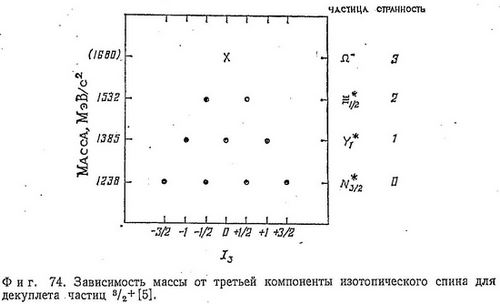

Больше всего привлекала внимание пифагорейцев так называемая монада (фиг. 73) — особое расположение камней, имеющее наиболее совершенную форму, которую они подробно изучали (к удивлению, многих более поздних ученых, в частности Аристотеля). Это построение, состоящее из десяти точек, пережило насмешки Аристотеля и появилось недавно в статье 33-х авторов, названной «Исследование гиперона со странностью минус три» (фиг. 74).

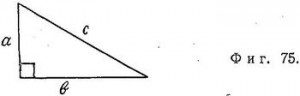

Одно из открытий Пифагора состоит в установлении связи между длинами гипотенузы и катетов в прямоугольном треугольнике (фиг. 75), которую сейчас мы записываем в виде:

а2 + b2 = с2.

Согласно преданию, Пифагор пожертвовал музам сотню быков в благодарность за эту самую знаменитую теорему древности.

Говорят, однажды, проходя мимо кузницы, Пифагор услышал различные звуки, которые издавали металлические стержни разной длины под ударами кузнечного молота. Ему пришла в голову удивительная мысль: однородные стержни, длины которых находятся в простых отношениях, издают гармоничные звуки. Если можно говорить о каком-то начале развития физики, то оно имело место именно в этот момент. Потому что Пифагор понял, что связь между двумя свойствами реального мира — звуком, который издает металлический стержень, и длиной последнего — может быть отражена с помощью соотношений между целыми числами. Однородные стержни, длины которых находятся в простых отношениях, издают гармоничные звуки: отношение 12 к 6 соответствует октаве, 12 к 8 — квинте, 8 к 6 — кварте и т. д.

Поверье, что музыка обладает реальной силой, очень древнее: Орфей завораживал людей и животных, играя на лире. Пифагорейцы, воспитанные в духе мистики, узнав о существовании связи между гармонией музыки й гармонией чисел, пленились этой идеей. Они попытались упорядочить наблюдаемые в мире явления, используя представление о гармоничных пропорциях. Применительно к астрономии они выдвинули предположение, что сферы, на которых находятся звезды и планеты, вращаются со скоростями, значения которых относятся как целые числа. Блуждая по небу, планеты как бы издают различные гармоничные звуки. Согласно Гипполиту, «Пифагор был убежден, что Вселенная, созданная по законам гармонии, поет; он был первым, кто свел движение семи небесных тел к ритму и пению».

Теперь мы знаем, что планеты, к сожалению, не поют никаких песен — ни священных, ни нечестивых. Они не движутся ни в соответствии с гармонией Пифагора, ни по эпициклам Гиппарха, кругам Коперника и далее ни по эллипсам Кеплера. Оказалось, что они движутся по орбитам почти эллиптической формы, настолько сложным, что у них нет специального названия, и их вовсе не легко описать; однако эти орбиты подчиняются двум правилам, настолько простым и изящным, что Ньютону понадобились всего две строчки, чтобы написать их на бумаге. Поскольку планеты движутся в соответствии именно с этими правилами, а не с какими-либо другими, мы можем при желании сказать, что пифагорейцы ошибались. Однако пифагорейцы оказались абсолютно правы, веря, что все явления» природы в самой ее основе связаны между собой с помощью удивительно простых закономерностей и что эти закономерности можно как-то описать, используя соотношения между числами.

Теория Платона пропитана верой в существование идеальных форм, содержащихся в потоке явлений; правил, в соответствии с которыми движутся планеты; элементарных атомных образований в виде твердых геометрических фигур, в основном треугольников, форме которых они обязаны своим существованием. Возможно, не так уж важно, существует ли порядок в самом мире, и мы обнаруживаем его (открываем законы природы), как мог бы сказать Платон, или мир устроен так, что мы можем навязывать ему этот порядок. Однако эта дерзкая, наивная и не всегда очевидная, если учесть бесконечное разнообразие нашего опыта, вера в то, что в мире может быть обнаружен порядок, именно эта вера воодушевляла ученых от Фалеса до Кеплера и вплоть до современных авторов журнала «Physical Review Letters» воздвигать здание науки. Современная наука тесно связана с подобным складом нашего мышления — верой в возможность представить естественные закономерности в виде набора принципов и методов, — тем складом мышления, который выразился во фразе Альберта Эйнштейна, которую он произнес, увидев в возрасте четырех или пяти лет стрелку компаса: «Что-то глубоко скрытое должно существовать позади вещей».